新町ビル × PRODUCTS STORE たっぷりな座談会

<今回の参加者>

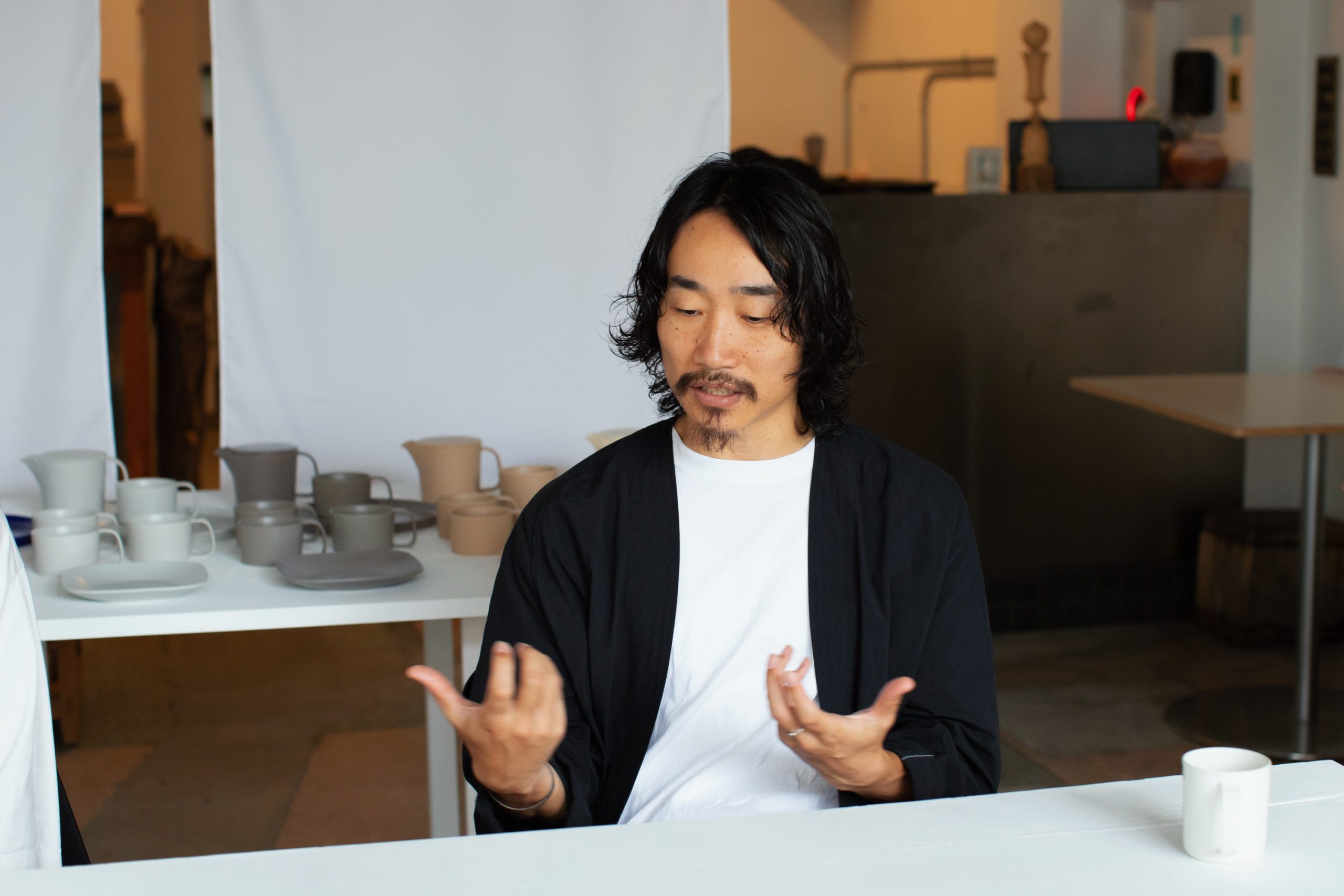

新町ビル 山の花 花山 和也

新町ビル 地想 水野 雅文

株式会社ユープロダクツ 代表取締役 平子 宗介

PRODUCTS STORE店長 長山 晶子

インタビュアー・編集者 笹田 理恵

撮影 加藤 美岬

<場所>

新町ビル(岐阜県多治見市新町1-2-8)

2025年10月でPRODUCTS STOREは5周年を迎えます。1周年では「私たちが支えられている多治見の店を巡り、つながりを感じてほしい」という思いから「PRODUCTS STOREが多治見をひかえめにジャックする2日間」と掲げてコラボイベントを行いました。

PRODUCTS STORE 1周年イベントレポート

https://news.products-store.jp/products-story/1st-event-report/

5周年を迎えるにあたって、まちの皆さんをより知ってもらうべく1周年の参加店と座談会を行いました。4店舗目は、2019年にオープンした「新町ビル」です。お話を伺ったのは、新町ビル2階で東濃地方のやきものを扱う「山の花」のオーナー・花山和也さんと4階で全国からセレクトしたやきものやインテリア雑貨、洋服などを取り扱う「地想」のオーナー・水野雅文さんです。

築50年の古ビルで新たなプロジェクトが進み出したのは、名古屋生まれの花山さんと岐阜県瑞浪市で生まれた水野さんの出会いからでした。なぜ二人が「やきもの」に惹かれ、産地で店を始めたのか。多治見のまちをどう捉え、面白がっているのか。そして、今回はPRODUCTS STORE座談会記事を撮影するカメラマンであり、新町ビルスタッフの加藤美岬さんにも話を伺いました。どの座談会でも必ず話題に上がる、いまや多治見のランドマークとも言える新町ビルの本質を探っていきます。

瑞浪と名古屋で育った二人が、多治見で場をつくる

今回取材をする8軒の視点を通して、多治見のまちが立体的に見え、なぜ多治見が面白く、人の交流が豊かなのかという謎が少し解けるんじゃないかという期待もあります。

平子 : これは言い過ぎではないけれど、多治見のまちの歴史は新町ビル前・新町ビル後に分かれると思う。まずは、新町ビルにたどり着くまでのお二人の略歴を改めてお伺いしたいです。

水野 : 僕は岐阜県瑞浪市釜戸町出身です。多治見の高校に通い、大学進学を機に名古屋で一人暮らしを始めました。雑誌がきっかけで中学の頃から服に目覚めて、大学の帰りによく通うお店ができて、その人の独立を機に販売員という仕事を始めました。バイイングや店のマネージャー業務をしていましたね。

水野さんの仕事は、洋服愛というところから始まっているんですね。

水野 : でも、僕が20歳くらいの頃にやりたかったのは飲食店だったんですよ。ただある時、僕の販売の師匠に「お店をやりたいのは分かったけれど飲食か販売かどっちだ」と迫られたんです。それで僕は販売を選ぶことにしました。販売一筋20年で、いまに至っていますね。

花山 : 僕は名古屋出身で、家業は祖父の代から続く家族経営の会社でした。中学の時は継ぐんだろうなと思っていましたね。高校はバスケをやらせてもらったけれど大学で学びたいものはなかった。だから自分でバイトをしながら費用を貯めて、高校卒業後の夏にアメリカのシアトルに1年間留学しました。

長山 : そうだったんですね。

花山 : アメリカに行くといろんな方向が見えるけれど、いつか家業を継ぐという固い意志は持っていた。だから、意志を1つ彫ろうと思って、足に「商売繁盛」というタトゥーを入れたんですよ。

平子 : おー、すごい !

花山 : これは自分の中での信念の話。アメリカに行って自分がどうなるかも分からない。親からも「自由にやってこい」と言われているけれど、僕はいつか商売をしたいし、戻ったら継ぎたいという思いを自分自身に覚えさせるために入れました。帰ってから家業を継ぎましたが会社はたたむことになり、営業最終日の店のスイッチは僕が消しました。

水野 : それは初めて聞いた。いい経験だ。

花山 : じいちゃんの会社は「新世界」という名前でした。そして、ここの地名がたまたま「新町」。世界から町へ規模は小さくなっているけれど、意志を継ぎたいという思いも重なって自分の会社名は「株式会社 新町」にしました。

なぜ、新町ビルが多治見に必要だったのか

新町ビルを立ち上げるプロセスに至るわけですが、築50年の古ビルと出合ったからプロジェクトが始まったんですか?

花山 : 当時、水野さんが勤めていた名古屋のお店で「手、東濃、土。」という企画展をさせてもらったんです。作家や窯元の器などを扱って、面白い作り手のことを見せる経験ができた。でも、当時の多治見ではいろんなものを一度に見てもらう場所がなかった。物が置いてある、見てもらう、紹介できる場所を探していました。

長山 : 店と決めていたわけじゃなかったんですね。

花山 : このビルは4階建てだし、自分一人で決めきれない。いろんな人と相談している中で水野さんにも相談しました。

洋服の販売をしていた水野さんは、どんなきっかけでやきものに興味を持ったんでしょうか?

水野 : 名古屋に出て行ってから読み漁っていた洋服の雑誌に、土岐市で作られていた器が載っていたんです。地元でこんなかっこいいものを作っていると知って、実物を見るために多治見にあった陶林春窯さんに足を運びました。僕が初めて行った器のギャラリーでしたね。その後、知り合いが多治見のギャルリ百草さんで行うファッションショーに関わっていて、そこで初めて百草を知る。20代前半の自分に、地元のやきものや作家ものがインプットされた出来事でした。

花山 : 僕も春窯さんはすごくお世話になっていました。まず多治見でセレクトされた常設の展示があるのが珍しかった。地域の作家さんのものを多く扱っていて、行くと先輩に会える。知り合いが増えて、つながりができるコミュニティの場所だったんですよ。

水野 : 僕と花山くんの原点的な場所。春窯さんの話は欠かせない部分がある。

花山 : 場所が欲しいと思っていた時点で春窯さんは閉廊されていたから、より地元の作品を紹介する場所がほしかった。「山の花」という店名を考えるときも、ギャルリ百草や陶林春窯に並びたいと思って漢字の名前を探していました。

花山さんからビルについての相談を持ち掛けられたタイミングと、水野さんの独立がかみ合ったんですか?

水野 : 30歳で新たに栄の真ん中で広い店舗を担当することになり、自分を見つめ直すきっかけになったんです。20代は名古屋のまちの中で駆け抜けてきて、結婚して子どもができ、30歳になって「自分は何がしたいのか。何をやるべきだろう」と考えた時に地元を見つめ直すきっかけがあった。その矢先に花山くんと出会いましたね。

長山 : すごいタイミング。

平子 : 改めて新町ビルのホームページを拝見すると、地元のやきもの文化を伝える拠点であり、多治見のエントランスであり、人の交流の場である。そのコンセプトが実現できている。多治見ビジネスプランコンテストの初代グランプリが花山さんというのも素晴らしいですよね。

水野 : いろんな出会いがある中でビジネスプランコンテストに挑戦できましたね。花山くんが持っていた視点の面白さは、作り手とは違う目線で物とものづくり、まちを見ていたところだと思う。誰かに言われたわけでもなく、自分たちなりに多治見のまちとものづくりのことを勝手に考えてやってきた。僕は名古屋に勤めていたので終電で帰ってきてから、花山くんに会いに行って打ち合わせしていましたね。

花山 : 僕が駅前の飲み屋で待っていて。

水野 : もはやカップル。笑 新町ビルについて話し合う期間が1年弱ぐらい続いた。僕らなりにずっと話し合ってきたし、ものすごく考えてきましたね。

花山 : デザインやコンセプトに加えて、組織のあり方も話していました。新町ビルとして一つの会社にしないと決断したのもチームについての話し合いからですね。

水野 : もちろんいまだにこれが正解なのかも分からない。お互いの意向はあるにせよ、ずっと模索し続けていますね。

「利他」の精神が、地域に与える余白とやさしさ

平子 : お二人は資本主義社会に飲まれてきた人たちと明らかに価値観が違う。社会性や自分たちが実現したいことがピュアに磨かれていて、そこに学びの種があると思う。だからこそ新町ビルの存在感が大きいんじゃないかと思います。

水野 : 新町ビルが功を奏したのは、コンセプトも含めた立ち位置の明確化だと思います。僕らが「何故やるのか」をものすごく考えたんですよね。場所のある意味や意義、ものをつくる意味や意義を本気で考えて、どうやっていくべきかという価値観をつくった。

平子 : なるほど。

水野 : あとは、何に対しても新町ビルとして「イエスかノーか」という判断は散々話して徹底していた。だから価値観として構築できた。例えば、情報の発信としてSNS広告はずっと地元や名古屋ではなく東京に出し続けたんです。地元の人たちに分かりやすい場所である必要はない。だから、中途半端な看板やキャプションも置かない。作家さんごとに並べるのはやめて、自分たちのディレクションを効かせていく。そういった細かい点から自分たちのスタイルをつくりました。

長山 : すごく振り切っている。

水野 : 地元の人たちは、外の人たちが良いと言い始めたら目を向けてくれると信じて、それまで頑張ろうと話していました。2年、3年経つと「東京に住んでいる娘に聞いた」という地元の人も現れた。ただただ自分たちのスタイルに合うものをきちっとつくっていった結果だと思います。

尖っているように見られがちな新町ビルですが、ご近所を含めた地域との関わりは親密ですよね。

水野 : 原点的な部分で言うと、お隣さんや近所を歩いている方に挨拶することを大事にしています。尖りながらも、実はこの辺りにお住まいの方たちにも良くしていただいて。

花山 : 「近所の方との挨拶から」という姿勢は水野さんから学んでいます。近所の人との挨拶がまちの最小単位。そこができていないのに大きなことや表面的にきれいなことを言っていたって効果は出ない。

平子 : そういう姿勢だから輪が大きくなるんですね。

新町ビルが始まって6年。振り返るとコロナ禍など想定外の要素もあると思いますが、オープンからどんな道のりでしたか。

花山 : 最初から決して一人でやってないことが良かったと思っています。結局、自分だけで考えて、決めて進めていくことよりも、いろんな人と関わった方が面白さもあるし、正解に近付く感覚がずっとある。この6年、新町ビルが始まって関わる人が増えたこと、お客さんも含めて来てくださる方が増えたことによって、変化させたり、決めたりする精度や楽しさがより一層増している感じですね。いろんな人との関わりがしっかりあった6年間でした。今後もそれは変わらないだろうと思っています。

平子 : 素晴らしい !

水野 : 花山くんは「手、東濃、土。」でも、自分たちだけではなく他の人たちの売上も立てていたんですよ。そもそも利他の精神が備わっているし肌に合っている。花山くんは、そこが一貫して変わっていない。それがいまの多治見にめちゃめちゃ効いていると思う。いま、利他の精神を持っているメンバーの名前を挙げ出したら、多治見にはたくさんいる。助けてくれる仲間がたくさんいます。

平子 : そうですよね。

水野 : いつからかチーム戦になったんです。僕らは同じ会社ではないけれど一緒に場所を持ってやっている。一つの会社、一つの店、その中に家族や社員がいて、いろんなスタイルがあるにせよ、外の人たちと手を取って大きなかたちにしていく複合的なやり方は、新町ビルを介して広がったと思っています。

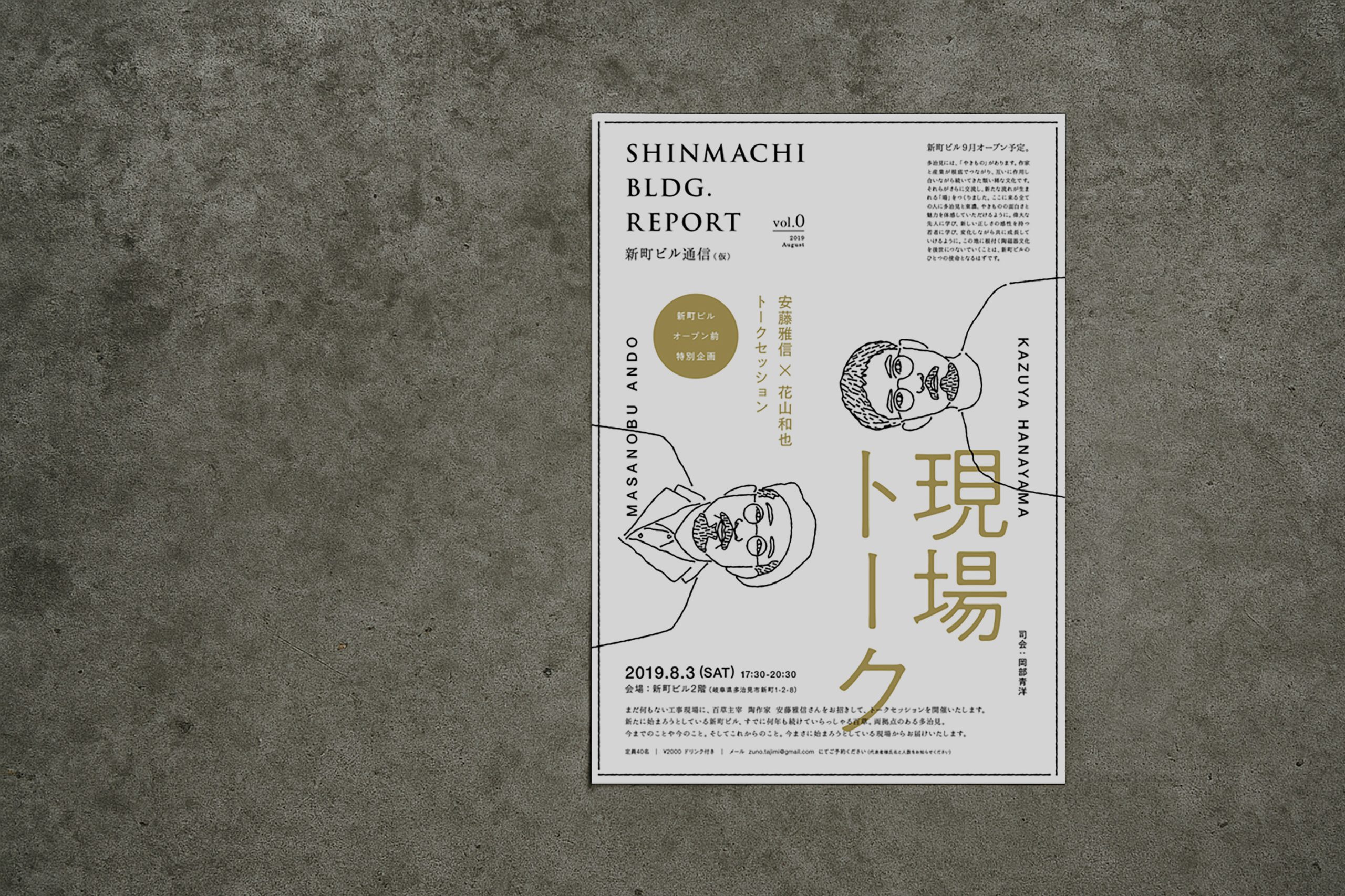

新町ビルがまだ内装が入る前にギャルリ百草の安藤雅信さんとトークショーを開催しました。当時から人を巻き込む流れがずっとあり、その流れは二人が実行委員会を務めるクラフトフェアの「CCC」やアートプロジェクトの「土から生える」につながっているように感じます。

平子 : 振り返ると、最初から「これやったら面白くない?」というスタートラインに多くの人が巻き込まれているような流れだった。理想的だけど、なかなか難しいことです。

平子 : さらに個人的な話ですが新町ビルを立ち上げる際、僕が「グラフィックデザイナーの妻の事務所がビルにあったらいいな~」みたいな話を軽く言ったんです。そして、実際に新町ビルで事務所を設けさせてもらいました。しかも、事前にポートフォリオを見たいといった要求もなくスタートしたんですよ。めちゃくちゃダサいデザイナーだったらどうするつもりだったの?といまだに不思議です。笑

花山 : そこは何も考えてなかったけれどな~。例えば、すごく苦手な人だったら嫌だったと思う。でも、平子さんの奥さんが嫌な人なわけがないという前提です。まずは人の信頼からですよ。結果、新町ビルに入ってくださってすごくワクワクしましたね。

水野 : 話題に出た安藤さんとのトークイベントの時にチラシのデザインをお願いしたんだよね。その時が初めましてだったかな。

平子 : 新町ビルに事務所があったことで、東京から移住した妻も地域とのつながりができた。田舎はコミュニティが出来上がっているからもっと排他的じゃないですか。多治見は、すごくいい意味でゆるい。

水野 : 基本的に「とりあえずやってみよう」というスタンスかもしれない。先に判断はしていない。それはずっと変わらないですね。

平子 : そのスタンスが新町ビルの魅力を引き出している要素かもしれないですね。年齢を重ねると先に結果を想定して入口が狭くなりがち。

花山 : 安藤さんとのトークショーでも「とりあえずやったほうがいい」「一人勝ちはない」という話をしてくださったんです。僕は、多治見に来て2日目にたまたま安藤さんにお会いさせてもらってから、すれ違う度に「いま何やってんだ、がんばれよ」と言ってくださって応援してくれているんですよ。その流れでご挨拶に行って、トークショーにご登壇いただいた。応援を体現してくれているんです。だから、一緒にやりましょうという声かけに対して「いいんじゃないか」と言えるような経験を僕たちがさせてもらっているだけかもしれない。

これからの5年で、次の世代に渡していきたいもの

お二人は、百草や春窯がなかったら多治見で店を始めなかったという側面もあったと思いますが、いまは新町ビルがあったから店を始める人がいる段階だと思います。次の5年については何を描いていますか?

花山 : 2024年春に多治見市意匠研究所の卒展を新町ビルで開催させてもらったときに明確に思ったのは、いまの意匠研の子たちは20代後半。僕がいまギリギリ30代で、水野さんは40代。いまは一回り上くらいの世代だけど、これが5年後になると20歳近くの年齢差が出てくるんですよね。

水野 : そうだね。

花山 : そうすると彼らにとっては上の世代しかいないまちに感じられる。これから意匠研に学びに来る20代の子に対してつながれる人たちが、まちにいないと面白くないと思ったんです。だから、いろんな人をそそのかして注力していきたいと思いました。

全国から多治見に陶芸を学びに来る意匠研究所があり、コミュニティをともにしている状況だからこその課題。5年後の風景は変化しているのかもしれない。

花山 : 極論ですが、若い世代の人たちに場所がないと言われたら、新町ビルの2階でやってもらう可能性もあると思っている。決してビルの中に僕が居続けなきゃいけない縛りもないし、水野さんもいろんな選択肢がある。そういう可能性も考えつつ、次の世代には動いてほしい。

平子 : 花山さんは、ぎんざ商店街でシェアハウスもされていますもんね。

花山 : 別軸ですが、やっていることは同じですね。多治見にもっと人が住んだ方がいいと思っているけれど独身の人が住めるアパートの選択肢がすごく少ない。これはまちの問題。だったら自分で作っていきたいとシェアハウスを始めました。お店だけじゃなく住む人も増えてほしい。特に飲食店さんは地元で回っていくのがベースですよね。こんな楽しいまちは他にはないという前提で住む場所を増やしていきたい。若者が増えて、住む人が増えたら、次の世代が出てくるはず。

平子 : 水野さんはいかがですか?

水野 : ここから先の5年で下の世代が何か新しいことを始めてほしいですね。新町ビルは若手と先輩をつなぐ。量産と作家ものをつなぐ。そのためのハブになるという役割があった。若い人がお店や工房が欲しいとなった時に全力で協力できるような環境をつくっておきたいです。

平子 : いままでの話に多治見の面白さの要素が詰まっている。今後、飲食店取材が続きますが、おいしいカレー屋さんが多く、同業で仲がいいこともコミュニティの面白さにつながっていると感じます。

水野 : それを語りだすとNEU !さんは、やっぱり僕らの人生の中に欠かせない存在。

花山 : 僕もNEU !で「場所が欲しい」と言っていたら、いまの大家さんを紹介してくれた。新町ビルはそこから始まりました。

長山 : 雑談から縁があった物件なんですね。

水野 : それにしても1周年企画の店がみんな残っているのはすごい。5年後はパズルの外周が詰まるくらいの状況になっていたらいいですね。それがバンダナになって、次は風呂敷かな。

花山 : いいですね、周年グッズを作ってくださいよ。

平子 : 最後になりますが、PRODUCTS STOREについて期待することはありますか?

水野 : こういう関係を長く続けていきたいですね。お世話になっている平子さんには嫌なことも言ってほしいし、いいことはもっと褒めてほしい。笑

平子 : 笑

同業だからこそ互いを紹介し合い称え合う健全な状況は、珍しくも感じる部分です。多治見に来た人は新町ビル、PRODUCTS STOREのどちらも見てほしい。

水野 : 僕たちはまちの内側にいる人だから、ちょっとした違いや変化に敏感に反応して理解できるけれど、一歩外に出ると「多治見に同じようなお店が増えたね」と思われる可能性もある。それだけは絶対に嫌だと思っていて。だからこそ僕らのできる努力として、差を言語化できていることが大事。今後もみなさんと協業していきたいし、そのために力を貸してほしいと強く思いますね。

いつも座談会記事の撮影をしている加藤美岬さんは新町ビルのスタッフでもあります。土岐市出身で、東京で13年暮らした後に2021年に多治見に戻ってきました。地元出身だからこそ、新町ビルの存在に驚いたのでは。

加藤 : そうですね。地元でも何か自分にできることがあるんじゃないかと考えているときに調べたら新町ビルが出てきて、興味があったから見に来たんです。でも、めちゃくちゃ入りにくい店だから入るのをやめて。

水野 : 笑

加藤 : でも、せっかく来たからと意を決して入ったら花山さんがたくさん話しかけてくれて、新町ビルやぎんざ商店街のシェアハウスについて聞きました。その後、2回目で水野さんに会って、3回目で「うちで働けばいいじゃん」と言われた。

花山 : 正しいドアを開けましたね。

水野 : 笑 そのとき加藤さんが何をできる人なのかは知らない。それでも声を掛けた。働き始めてから、こんなこともできるんだと一緒にやれることを広げていったかな。

加藤 : 新町ビルで働いて、花山さんの営むシェアハウスに住んだから知り合いが増えました。一気に多治見のまちに溶け込めましたね。

花山 : 正しいドアを開けましたね。

水野 : 二つ目の正しいドア。笑

花山 : そもそも加藤さんは、地元から出て東京に行ってから多治見に戻るという決断をしている時点で面白い人ですよね。これだけで信頼度がある。

平子 : 地元民としては、それがハッピーなかたちになればといいと思っています。

花山 : むしろ全員がハッピーに過ごすことを目指すスタンスはちょっと心地悪くて。「市民の笑顔」とか全員に対するキャッチコピーも全く刺さらない。僕たちがやっていることはそっちじゃない。変なところをつくっているから、変なところに来る人も面白い。

平子 : だって、入りづらいんですもんね。合う人は残っていくからこそ、コミュニティが濃くなるんでしょうね。

花山 : 多治見は、知らない間にいろんなコミュニティができている。窮屈なほど狭くもない。イベントもいつの間にか誰かが企画している。やれる人がいっぱいいるまちは素晴らしいですよ。

平子 : 今日も新しい発見がいっぱいありました。いくらでも話せそうですが、続きは10周年の時に。

花山 : 取材したメンバーを誘って打ち上げ企画してくださいよ。

水野 : ぜひ、PRODUCTS STORE友の会を開いていただきたい!

平子 : ぜひやりましょう !

玉木酒店との往復書簡

若い陶芸作家さんの兄貴分・花山くんと水野くんが、多治見の町なかに降臨したこと、新町ビルが出来たことは、町なかの進むべき方向が明確になり、スピードが上がった要因の一つだと思います。

あと…お洒落さんが多治見に増えた。

明るい未来の多治見のために、カッコよい大人を沢山増やせるよう…引き続きどうぞお願いします😁